ごきげんいかがですか!

エディアースです!

いま、私をはじめ、

デジタル媒体での

イラストや、アートを

作成している方がいま、とっても

ふえてきていると思います。

だからこそ、今回は超アナログ!

水彩画の魅力について

触れていきたいと思います。

前回のデッサンでは

ちょっと気の張った

お話でしたが、

今回はすこーしフランクに。

なんでしたら、

お酒の席のよもやま話程度に

ご覧になってもらえたらと思います。

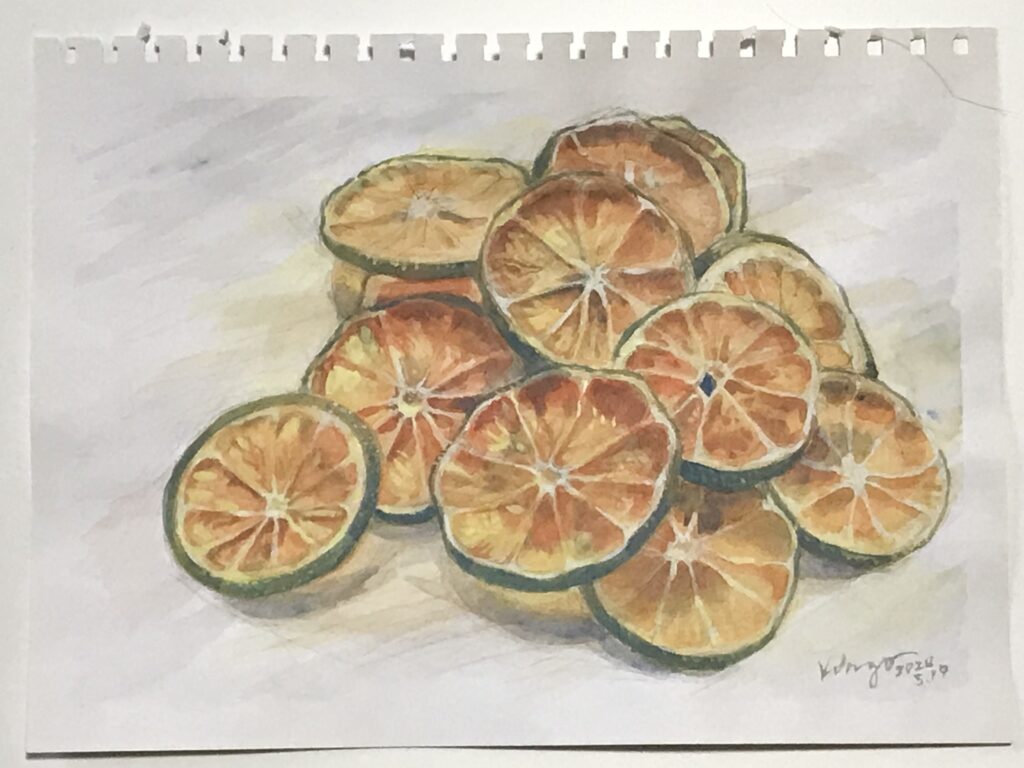

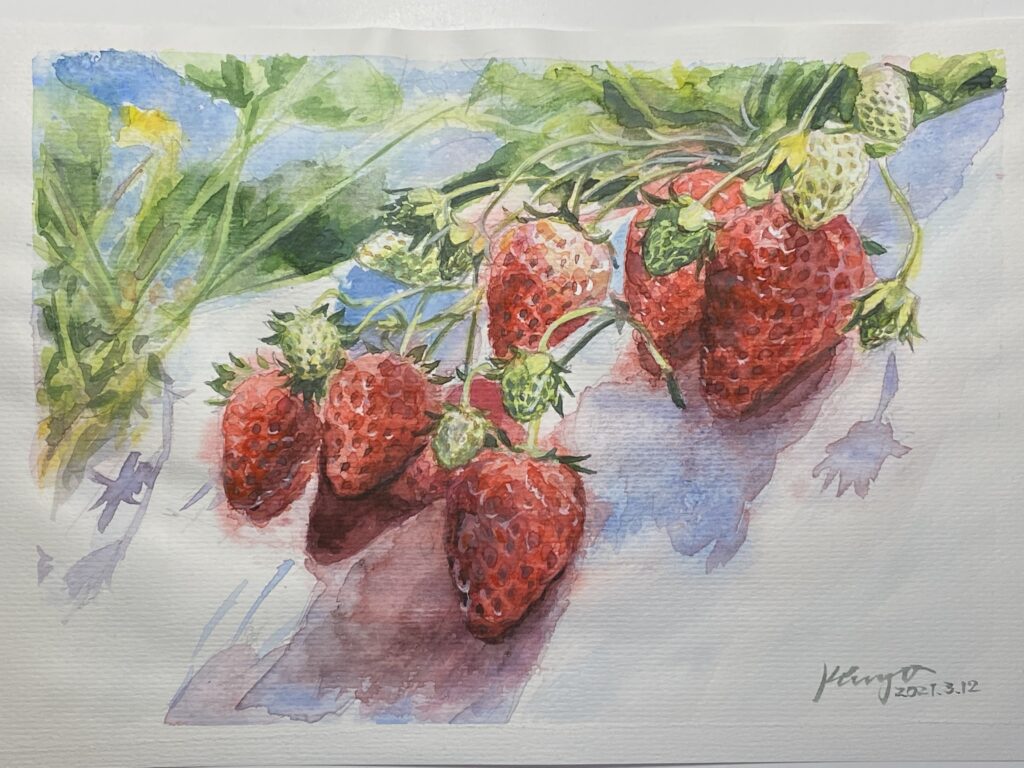

私自身、水彩画は

皆さんと同じように

小学校からのスタート。

中学校あたりから

ポスターカラーに進み、

高校で油絵と出会い、

40年以上、間が空いて

2020年にインスタ投稿目的で

久しぶりに水彩画を描き始めました。

やはりそのころは自分で見ても

ほぼ油絵の描き方そのもの。

水彩の シズル感が

まったく出せてなかった

ように思います。

そりゃ、そんな簡単にできるなら

水彩画家さんだらけに

なってしまいますよね。(笑)

そんな私がまたなぜ、

今、水彩画を語ろうと

しているかというと、

リアルで水彩画に触れることで

デジタルではなかなか得られない

魅力が少なからず、あるからなんです。

それは…

◆癒しの力と偶発性の面白さ

◆手軽さと奥深さのギャップ

◆逆算的思考

◆陰影の意味がわかりやすい

◆和の心に通じる間

◆描かない線

◆心象を描き出すにじみ

◆記憶の色

と、数え上げればきりがないほど。

デジタル画に傾倒すればするほど

なぜかアナログへと

心の振り子が揺れるって、

そんな風に言うと

ちょっとカッコよすぎですか?

でも、世の中的にも水彩画の持つ

癒しの力が求められている

ような、そんな気がするのです。

そこで、今回は、

私、エディアースの切り口で

水彩画の魅力を大いに

語ってみたいと思います。

それでは、

絵師のたしなみ講座!

水彩画は楽しい!

お話を進めてまいります!

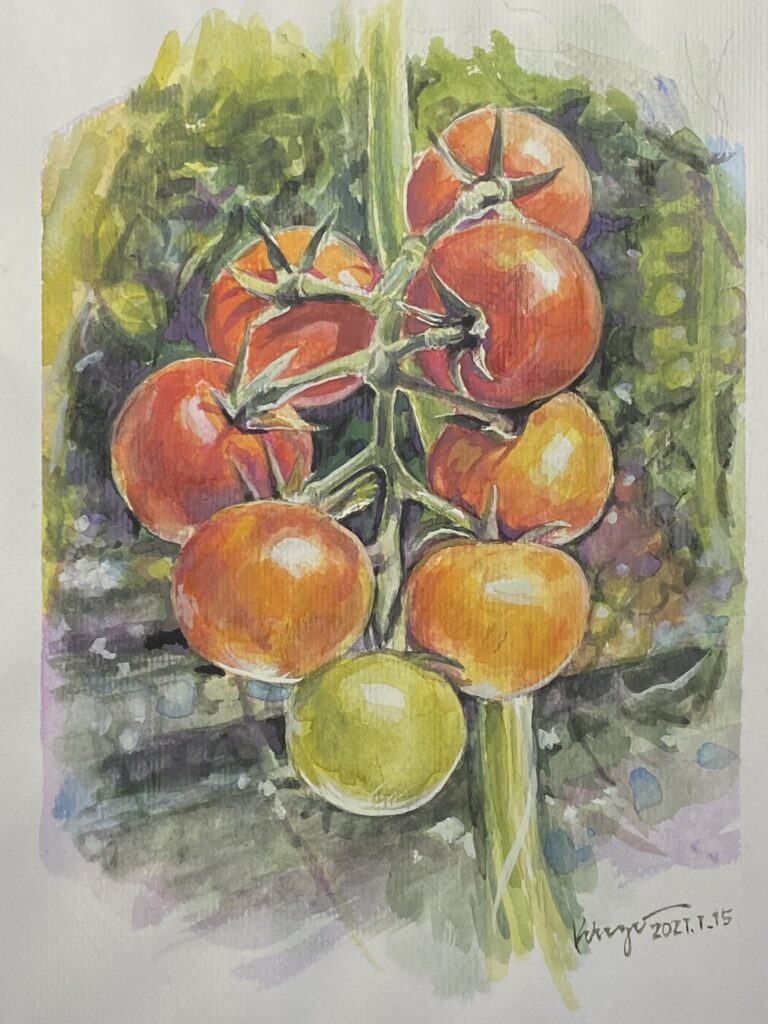

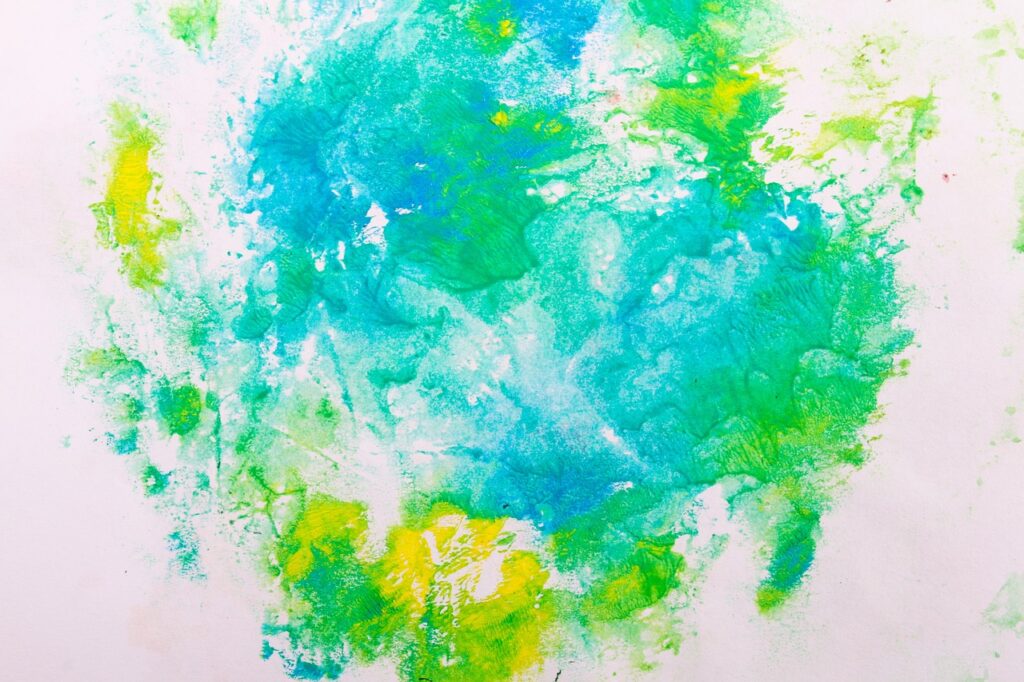

◆癒しの力と偶発性の面白さ

都会のオフィス街に行くと

ビル群だったり、広告だったりと、

やたら幾何学的な直線の

多いことに気づきます。

そんな都会の暮らしを

毎日繰り返していたら、

ホントに神経擦り減っちゃう

かもしれません。

そんな時にふと広告だとか、

雑誌の片隅に水彩画が

載ってるとホッとしたりして。

これって『1/fのゆらぎ』の効果が

大きいのかなと感じます。

『1/fのゆらぎ』とは

偶発的な揺れのある規則性。

???って思った方。大丈夫です。

私もわかりません(笑)

要するにリラックス効果が高いんです。

計算では出しつくせない

水彩のにじみやムラこそが

『1/fのゆらぎ』そのもの。

見る人を癒やし、

なじみやすさや面白さを与えてくれます。

いくらデジタルが精密に真似ても

リアルな『にじみ』には勝てません。

なぜだか、最近そんな画像に

毎日のように目を奪われる私。

相当、疲れてるんでしょうか(笑)。

◆手軽さと奥深さのギャップ

水彩画は、油絵、アクリル画、

日本画などに比べ、

安価で手軽に始められるのが

大きな魅力。

もち運びにも便利で

水と画材さえあれば

どんな場所でも描き始めたら

そこがあなたのアトリエに。

そんな手軽な水彩ですが、

あなどるなかれ。

その表現は他の画法に

引けを取りません。

慣れないうちは画用紙に負けて、

白っぽくなりがちですが、

テクニックの奥深さは

デジタルの比ではありません。

そんなギャップも魅力の一つです。

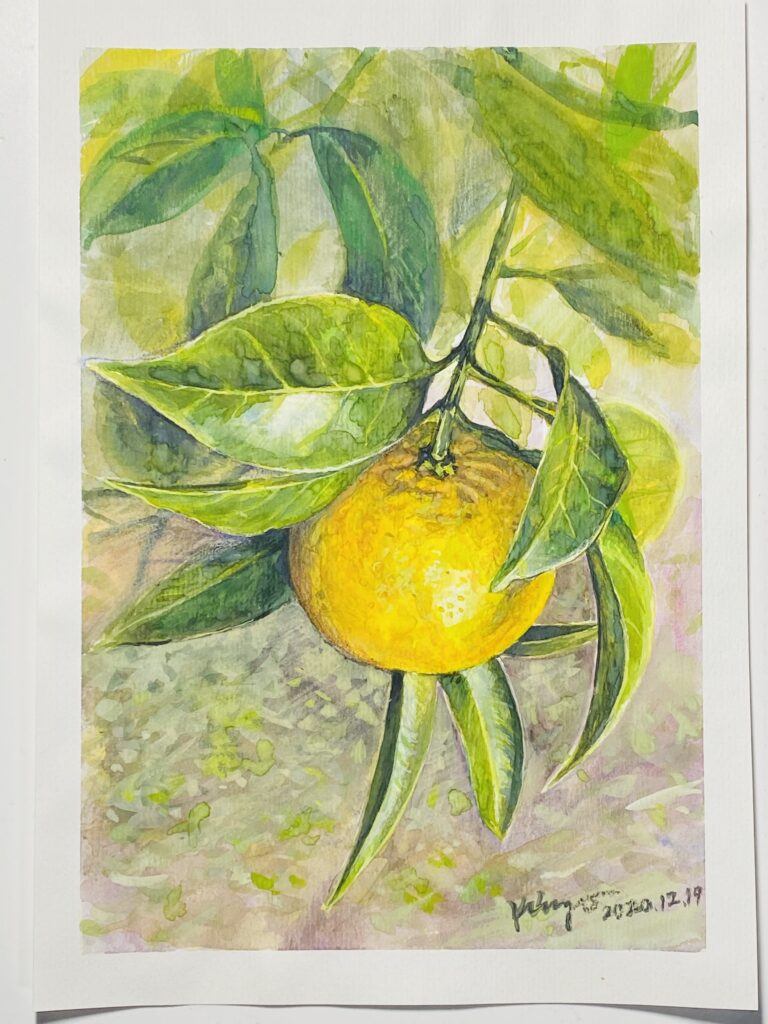

◆逆算的思考

水彩画の場合、一番明るい光の部分は

画用紙の白を使います。

透明水彩は下の色を反映するので、

うすい色から色を足していきます。

つまり、ハイライトはあとで

入れるのではなくて、

(もちろん、あとで入れる技法もあります。)

そこはあえて手を加えず、

完成からの逆算思考で描くのです。

また、水彩画のクセというか、

画用紙が絵の具を吸うので、

のせたときからしばらくしたら

色が変化するんですね。

時間経過も計算に入れながら描くので

けっこう脳を使います。

そんな風に水彩画の技法は奥深く、

塗った上から更に水を足したり、

わざとはみ出させたり。

あるときは塩振ってみたり(笑)

あとで描き重ねるスタイルの油絵とは

違ったプロセスとスキルが必要になります。

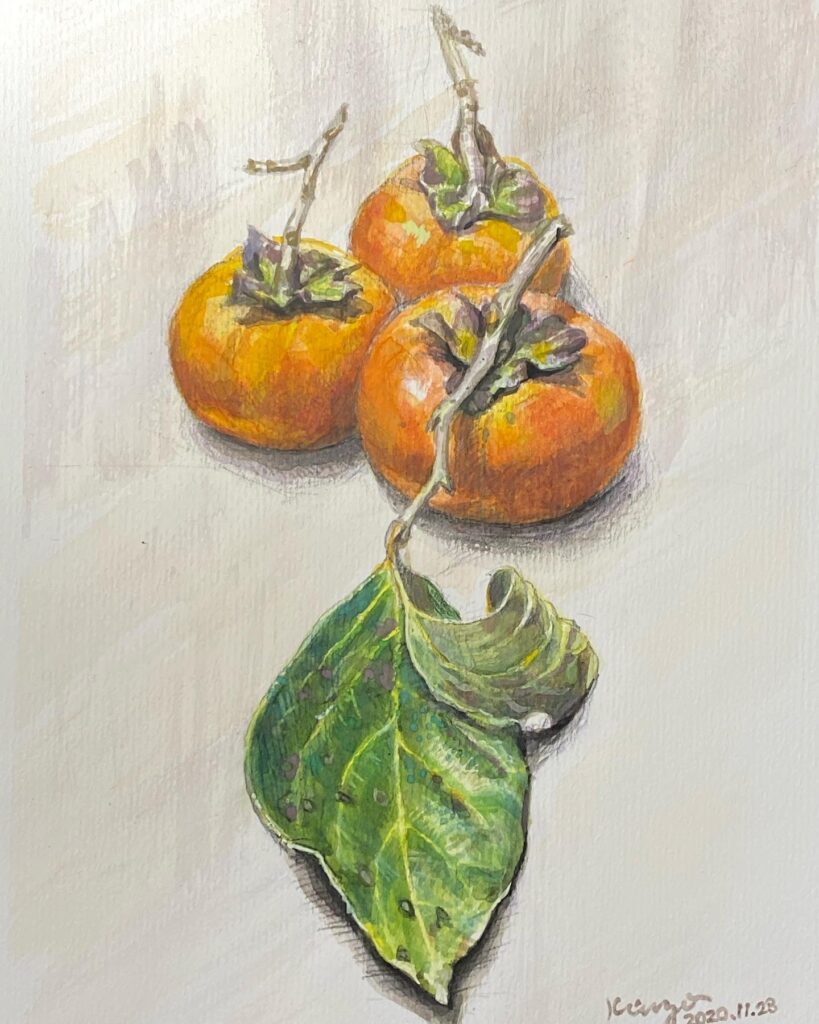

◆陰影の意味

特にこの逆算思考こそが

私が絵師として大きな気づきを得る

大切なきっかけとなりました。

それまでは、

対象物の質感を表現するのに、

表面を作ることばかりに

躍起になっていましたが、

陰影や反射、映り込みにこそ

質感が宿ることに気が付き、

私にとってのブレイクスルー

となったのです。

いくらでもやり直しがきく

デジタル画とは違い、

アナログの醍醐味ともいうべき

一発勝負的な技法にせまられて

はじめて得た気づきでした。

◆和の心に通じる間

画風にもよりますが、

油絵の場合、空白は未完成そのもの。

一方で、水彩の場合の空白は

水墨画にみられるような『間』として

解釈することも多く、

日本のわび・さびに通じる

未完の美を表現するのに、

余りある懐の深さがあります。

私の琴線に響く美学ともいえます。

◆描かない線

したがって、

その間を使った描き方は

描かないのではなく、

あえて残す。

必要以上に描かないことで

見えない線が

見る人の脳内で浮かび上がり、

その絵が心の中で完成される。

この『妙』を素敵と呼ばずして

なんとしましょう。

絵を自分の力だけで

完成させようということが

実はナンセンスなのかもしれませんね。

◆心象を描き出すにじみ

実際、空気をよむなんて出来る?

雰囲気ってどんな色?

オーラ見たことあるヒトいる?

これを最初に絵にしたヒトって

天才です。

時間の流れを

時計の文字盤の

形にしたぐらいの功績です。

さきほども触れましたが、

この水彩独自のにじみ技法。

なぜかこころの動きを

如実に表しているような

気さえしてきます。

シズル感・エモいという言葉に

集約される安定と不安定の狭間を

先取りするかのような表現は

水彩ならではです。

◆記憶の色

このブログの最後に

昭和39年生まれ(1964)の

私たち世代にしか分からない

感覚の話ですが、

白黒テレビ、みたことありますか?

モノクロ映画でもありなんですが、

面白いことにその番組の記憶って

なぜだか、カラー画像に

変換されているんですよね。

はっきりした色ではないけれど

記憶では『総天然色』になる不思議。

この心象風景を描くとしたら

水彩画でしか表現できない気がします。

だからこころ惹かれるのかな。

あくまで最後のは私個人の感想です。

このように水彩画は

まさに筆舌に尽くしがたい魅力が

いっぱいです。

どうです?ちょっと心揺れません?

少しでも触れておくことを

つよくお勧めします。

さて、今回は以上となりますが、

いかがでしたか?

収穫はありましたでしょうか。

引きつづき、

絵師のたしなみ、

豊かに広げてまいりましょう!

エディアースも、さらに絵描きの皆さんに

役立つ情報発信につとめてまいります。

最後までお付き合いいただき、

誠にありがとうございました。

では、また次の記事でも

ご一緒いただければ嬉しいです。

P.S.エディアースお絵描きコーチの

無料コンテンツは公式LINEから。

エディアースのお絵描きコーチBLOG

エディアースのお絵描きコーチBLOG